Der Feldhase – Krankheiten als Treiber der Populationsdynamik

| Text: Dr. Johanna Maria Arnold |

Beim Feldhasen werden sehr viele Krankheiten beschrieben, die mehr oder weniger stark auf das Individuum wie auch auf die Population wirken können. Neben endo- und ektoparasitischen Erkrankungen zählen bakterielle Erkrankungen und auch Viruserkrankungen zu den

häufigsten Fällen, wobei Letztere die Bestandsdichte und -entwicklung in hohem Maße beeinflussen können. Neben der Hasenpest mischt nun auch eine eigentlich typische Wildkaninchenerkrankung, die Myxomatose, beim Feldhasen mit und weckt Besorgnis. Nach starken Bestandseinbußen haben sich die Hasendichten auf einem eher niedrigen Niveau stabil eingependelt. Eine neu auftretende Krankheit könnte dieses scheinbare Gleichgewicht empfindlich stören und den Feldhasen noch weiter in die Knie zwingen. Jägerinnen und Jäger können Jagd- und Veterinärbehörden bei der Datenerfassung und Maßnahmensetzung unterstützen. Der vorliegende Artikel fokussiert sich auf die Krankheiten EBHS und Myxomatose. Diese sind im Gesamtkomplex von Lebensraum und Management zu betrachten.

Der Feldhase – aktuelle Bestandssituation und Gefährdungen

Der Feldhase (Lepus europaeus) ist eine typische Offenlandart. Alle seine Sinne sind auf das Überleben im offenen Raum ausgerichtet; die großen, seitlich am Kopf sitzenden Augen ermöglichen eine nahezu vollständige Rundumsicht, und auch die großen Ohren machen es möglich, Fressfeinde rechtzeitig zu detektieren. Der lange, stromlinienförmige Körper befähigt zu Fluchten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h, die dabei geschlagenen Haken sollen den Verfolger verwirren. Zur Deckung drückt sich der Feldhase in eine Sasse. Durch sein graubraunes, wildfarbenes Fell verschmilzt er nahezu mit dem Untergrund, und eine kräftezehrende Flucht erfolgt nur dann, wenn ihm die drohende Gefahr in Form von Beutegreifern zu nahe kommt. Zahlreiche Tasthaare sowie Duftdrüsen helfen bei sozialen Interaktionen und dem Fressverhalten. Der Feldhase benötigt eine vielfältige und qualitativ hochwertige Nahrung. Nehmen Häsinnen während der Laktationsphase vermehrt eiweißreiche und fetthaltige Nahrung zu sich, überleben auch mehr Jungtiere. Die Jungtiersterblichkeit ist im ersten Lebensjahr mit bis zu 90 % sehr hoch, hat aber einen sehr großen Einfluss auf die Populations-dynamik: Je mehr Jungtiere überleben, desto höher ist die Bestandsdichte in den Folgejahren. Mehrere Studien aus Deutschland und Österreich ergaben keinen Hinweis auf eine verringerte Fruchtbarkeit bei den erwachsenen Feldhasen. So sind diese mutmaßlich nicht für die geringen oder fehlenden Populationszuwächse verantwortlich. Die Ergebnisse zeigen ferner, dass sich die Reproduktionsleistung in den letzten 70 Jahren nicht verändert hat.

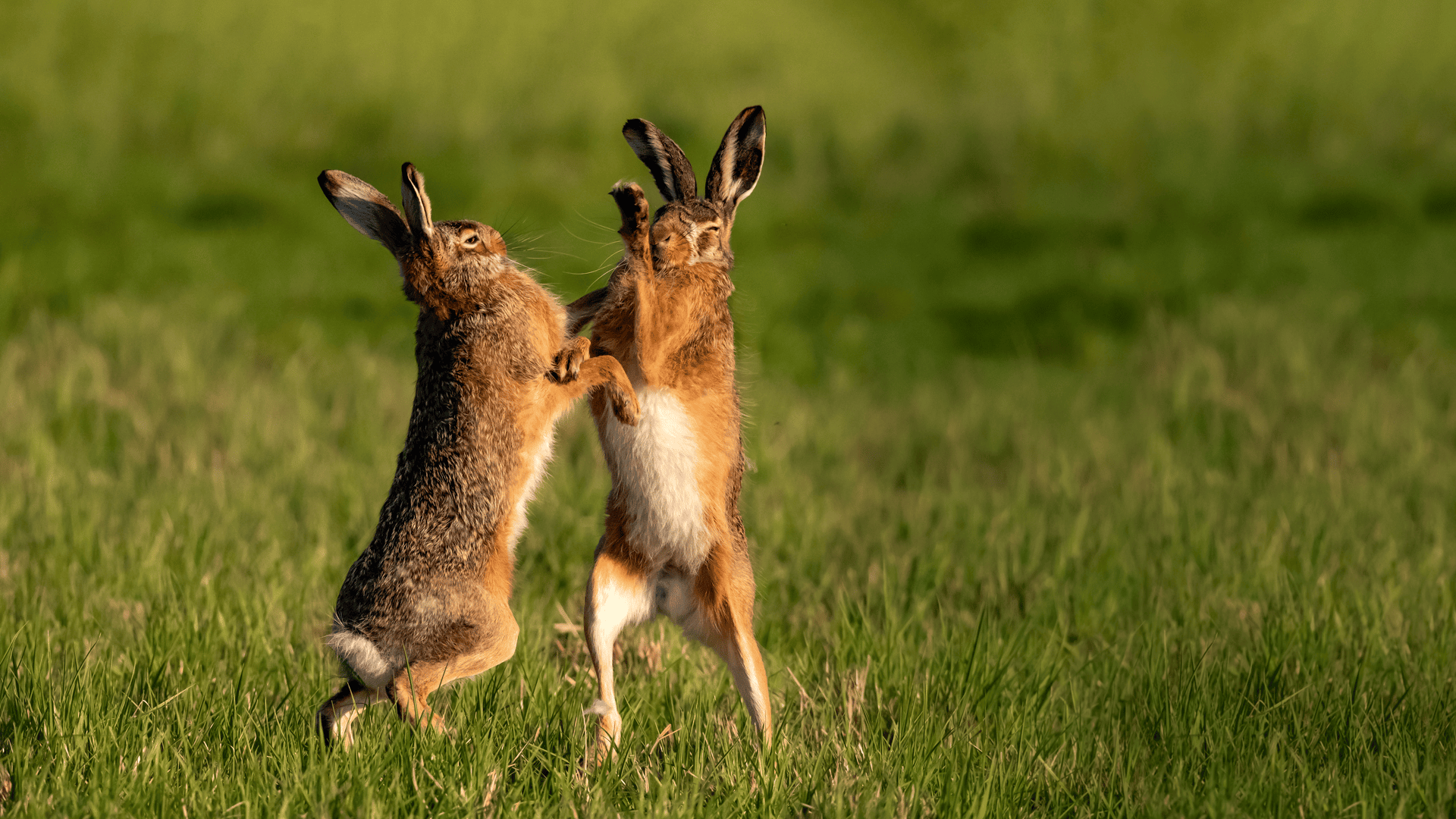

Bei der Fortpflanzung des Feldhasen ist alles auf eine hohe Anzahl an Nachkommenschaft ausgerichtet. Zwei Drittel des Jahres dreht sich alles um die Paarung und Jungenaufzucht. Die Paarungszeit findet von Januar bis September statt, Weibchen wie Männchen paaren sich mit mehreren Paarungspartnern, und ein Wurf kann von verschiedenen Vätern stammen. Die Tragzeit beträgt 40 bis 42 Tage, und es kommen pro Wurf durchschnittlich drei Junghasen mit je etwa 100 g Geburtsgewicht zur Welt. Eine Häsin kann im Jahr drei bis vier Würfe austragen und kommt so zu einem durchschnittlichen Fortpflanzungserfolg von zehn Nachkommen pro Jahr; in Gebieten mit guter Lebensraumausstattung können es bis zu 13 Nachkommen sein. Und es gibt noch eine Besonderheit: Noch während die Häsin mit einem Wurf trächtig ist, kann sie erneut befruchtet werden und gleichzeitig Embryonen unterschiedlichen Alters austragen (Superfötation), so verkürzt sich die Zeit zwischen den Trächtigkeiten, und mehr Junghasen werden geboren. Diese sind Nestflüchter, sie kommen behaart und mit offenen Augen auf die Welt. In ihrem Versteck liegend, werden sie von der Häsin nur ein- bis zweimal am Tag für wenige Minuten mit sehr fetthaltiger und nährstoffreicher Milch gesäugt. Mit dieser Feindvermeidungsstrategie sollen möglichst wenige Hinweise auf die Präsenz und Lage der Nachkommenschaft gegeben werden.

Eine reich strukturierte Agrarlandschaft kommt den Bedürfnissen des Feldhasen entgegen. Sie bietet aus-reichend Nahrung und Deckung. Insbesondere die Junghasen profitieren von einem reichen Angebot an Versteckmöglichkeiten wie Hecken oder Feldgehölzen und Brachen. Klimatisch günstige Witterungsbedingungen wie z. B. warm-trockenes Wetter während der Setz- und Aufzuchtzeit begünstigen das Populationsgeschehen, indem mehr Jungtiere überleben. Die Populationsentwicklung wird weniger von der Reproduktionsleistung der Häsin bestimmt als vielmehr von der Überlebensrate der Junghasen. Der Feldhase ist seit Mitte des letzten Jahrhunderts immer seltener geworden. Da sich die Situation des Feldhasen trotz Kenntnis der Gefährdungsursachen bisher nicht gebessert hat, wird er auf der bundesweiten Roten Liste der Säugetiere als „gefährdet“ eingestuft. Auf der internationalen Roten Liste allerdings wird er als „nicht bedroht“ eingestuft. Starke Veränderungen in der Landnutzung, Flächenversiegelung und zunehmender Straßenverkehr haben seine Lebensräume verschlechtert. Die Intensivierung der Agrarlandschaft gilt als „Superfaktor“ im Rückgang der charakteristischen Offenlandart. Hinzu kommen zahlreiche Fressfeinde wie Rotfüchse oder Katzen, die vor allem juvenile Feldhasen erbeuten. Erwachsene gesunde Tieren fallen kaum Fressfeinden zum Opfer. Einen großen Einfluss auf die Feldhasenpopulation haben tierartspezifische Krankheiten wie z. B. das European Brown Hare Syndrome (EBHS), eine Virusinfektion (siehe unten).

Für den Feldhasen wie auch für andere Lagomorpha (Hasenartige) wurden zahlreiche Krankheiten beschrieben; er wird sogar als „infektiologische Fundgrube“ tituliert. Manche Krankheiten haben einen großen Effekt auf die Populationsdynamik. Die Krankheitsprävalenz (Häufigkeit einer Krankheit in der Population zu einem bestimmten Zeitpunkt) schwankt zwischen den Jahren und kann sich stark zwischen Regionen, Altersklassen und Geschlechtern unterscheiden. Dies erwächst aus Dichte- und Witterungseinflüssen und kann erklären, weshalb sich Feldhasenbesätze in benachbarten Revieren oder Regionen stark unterscheiden können und es von Jahr zu Jahr starke Schwankungen geben kann In den letzten Jahrzehnten führten vor allem neu aufgetretene Viruserkrankungen durch einen Calicivirus der Gattung Lagovirus zu starken Rückgängen in den Feldhasenpopulationen. Die erste Calicivirus-Infektion bei Feldhasen wurde in den frühen 1980er-Jahren beschrieben (Gavier-Widén & Mörner 1991); das European Brown Hare Syndrome wird auch virale Leberentzündung des Hasen genannt.

European Brown Hare Syndrome – virale Leberentzündung des Hasen

Das European Brown Hare Syndrome (EBHS) ist die häufigste Krankheit bei Feldhasen in Europa, aber es war lange Zeit nicht eindeutig geklärt, ob das EBHS-Virus (EBHSV) bei dem starken Populationsrückgang der Art in Europa eine Rolle gespielt hat. Salvioli und Kollegen (2017) untersuchten den EBHS-Einfluss von Populationsgröße und Populationsdynamik anhand von Modellen und echten Daten. Das Modell simulierte die Ausbreitung des Virus in einer geschlossenen Hasenpopulation. Die Simulationen zeigten, dass die Übertragung von EBHSV eine komplexe Dynamik aufweist, die stark von der Hasendichte beeinflusst wird. Insbesondere wurde ein Dichteschwellenwert von sieben Individuen/km2 ermittelt, der zwei entgegengesetzte epidemiologische Muster bestimmt: das Aussterben von EBHSV unterhalb des Schwellenwerts und seine endemische Stabilität, wenn die Hasenpopulationsdichte über dem Schwellenwert liegt, mit einer Seroprävalenz (Häufigkeit des serologischen Nachweises spezifischer Antikörper) proportional zur Populationsdichte. Das Modell wurde anhand serologischer Daten validiert, die in verschiedenen Gebieten in der Provinz Brescia (Norditalien) gesammelt wurden. Wenn die Hasendichte den Wert von sieben Individuen/km2 überschritt, blieb das Virus endemisch erhalten und zirkulierte ständig in der Population, da der Erneuerungsprozess der Population eine schnellere Rekrutierung neugeborener Hasen gewährleistet. In diesem Szenario infizierten sich die meisten Individuen früh und erlitten eine Serokonversion (Entwicklung von spezifischen Antikörpern gegen Antigene eines Fremdkörpers im Rahmen einer Infektion), bevor sie für die Krankheit anfällig wurden. Dies führte folglich zu einem endemischen Gleichgewicht.