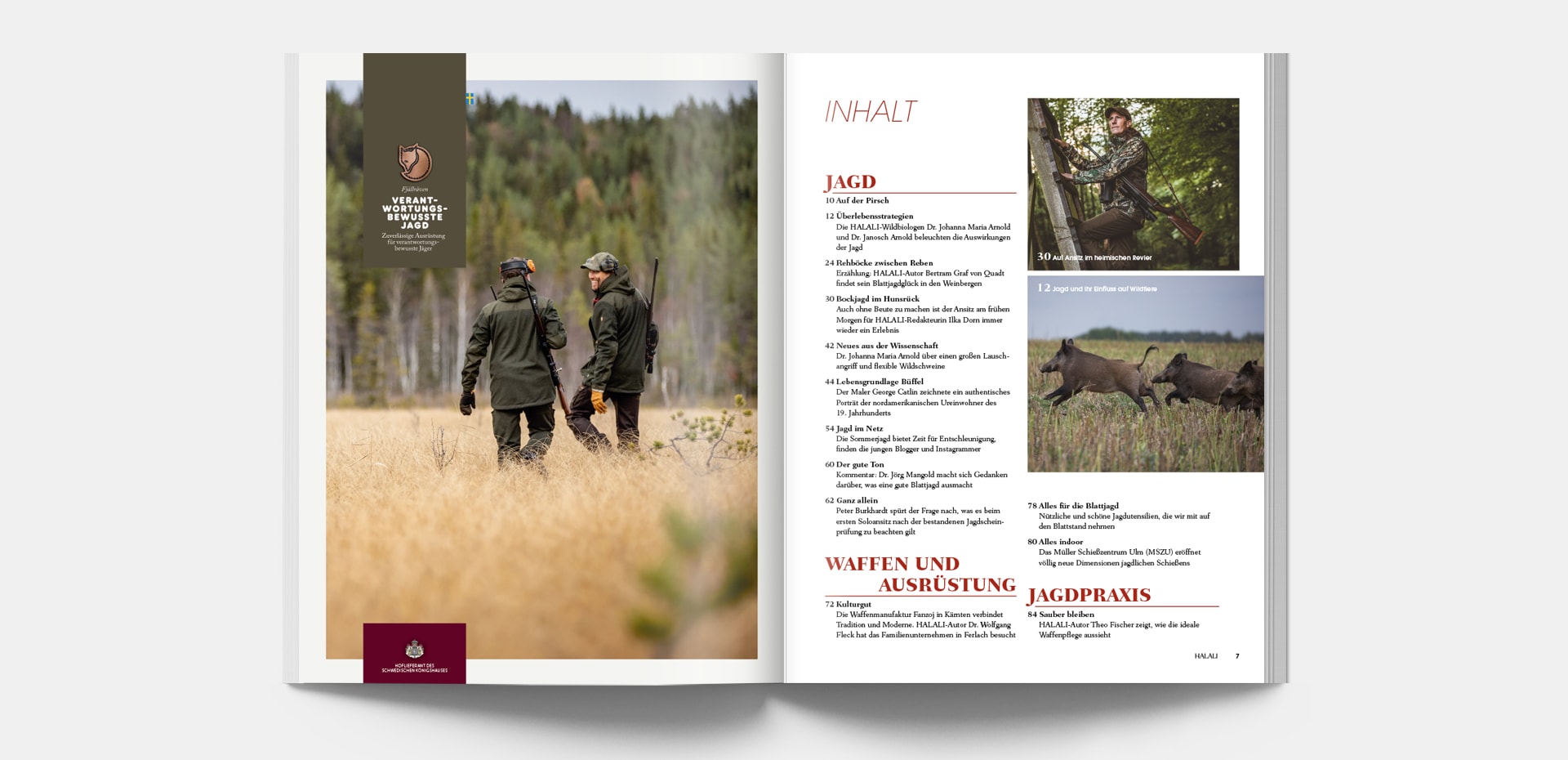

Bejagung und ihr Einfluss auf Wildtiere

| Text: Dr. Johanna Maria Arnold und Dr. Janosch Arnold |

Die Jagd beeinflusst nicht nur die Bestandsdynamik von Wildtieren, sondern auch deren Verhalten in Raum und Zeit. Indem sie sich spezielle Strategien zulegen, versuchen die Tiere, sich dem Jäger zu entziehen und das eigene Überleben zu sichern.

Das Leben unserer Wildtiere ist weitestgehend verborgen, nur in einigen Augenblicken können wir ihr Verhalten direkt beobachten. Welche Jägerin oder Jäger hat sich bei der Jagd noch nicht gefragt, welchen Einfluss sie oder er mit seinem Tun nimmt. Ist der Schuss sofort tödlich, ist die Konsequenz unmittelbar klar. Auch bei einer Nachsuche kann man die Reaktion des beschossenen Stückes meist nachvollziehen. Aber welchen Effekt hat die Jagd auf die restlichen Wildtiere, seien sie nun Ziel der Jagd oder auch nicht? Kommt es zu einer Flucht, und, wenn ja, wie weit flüchten die Tiere? Wie lange dauert der Effekt an? Wann stellen die Tiere sich wieder in ihre gewohnten Einstände ein? Und: Welche physiologischen Effekte hat eine Jagd? Wirkt der menschliche Jäger genauso wie ein tierischer Prädator?

Die wildbiologische Forschung kann Aufschluss über viele dieser Fragen geben, und sie hat teils Erstaunliches herausgefunden. Unsere Wildtiere haben vielfältige Strategien entwickelt, um sich ihren Widersachern zu widersetzen und sich unangenehmen Situationen zu entziehen. Gejagt zu werden ist alltägliche Lebensrealität vieler Wildtierarten. Auch dann, wenn sie selbst zu den Räubern gehören, können sie von (meist größeren) Räubern erbeutet werden. Der Kreislauf des Lebens entsteht durch Fressen-und-gefressen-Werden. Aber das Leben der Gejagten muss weitergehen, indem sie nicht in einen kritischen Ausnahmezustand geraten, sondern sich vielmehr überlebenswirksame Verhaltens-weisen aneignen.

Landscape of fear – Landschaft der Furcht

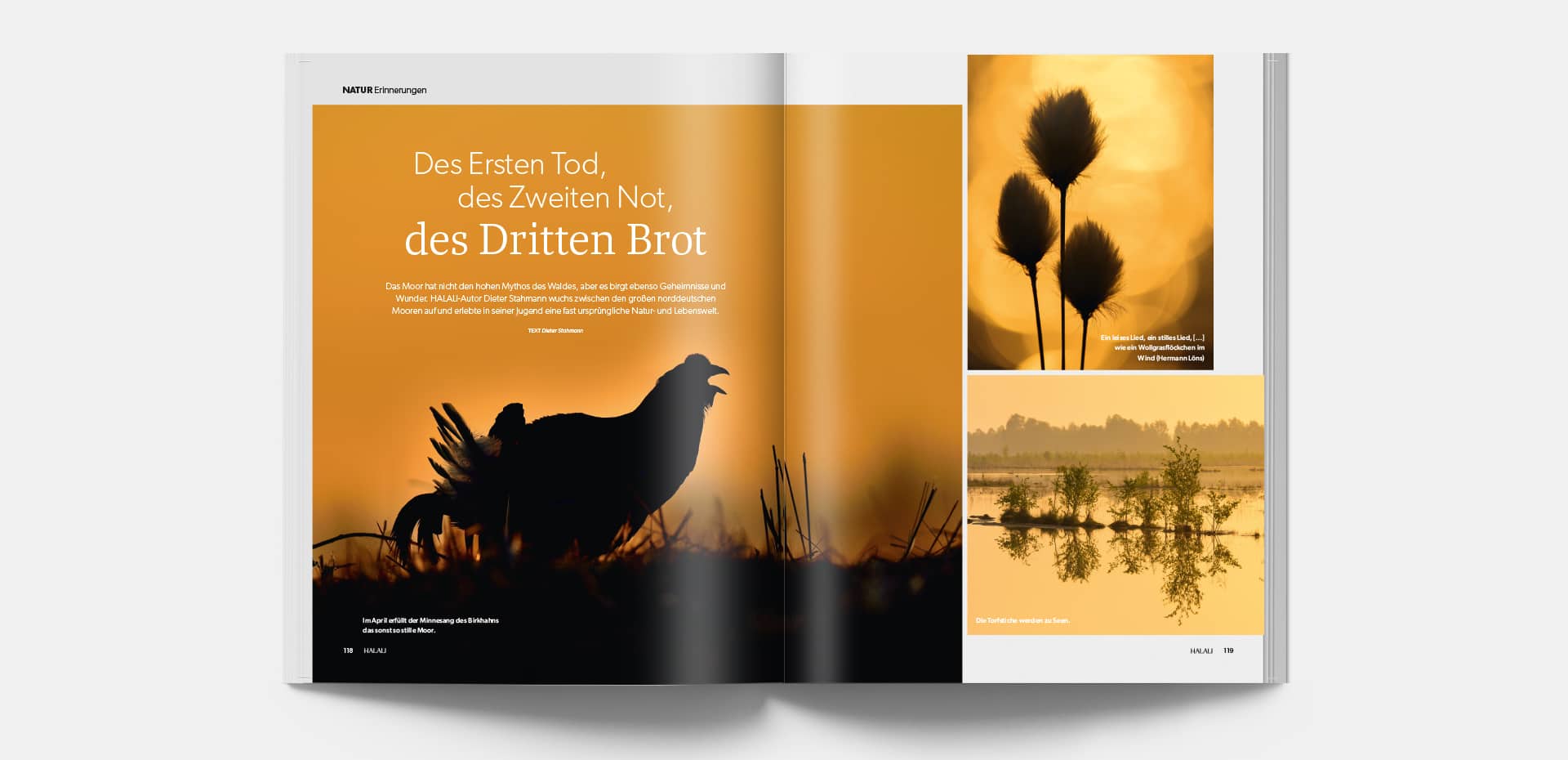

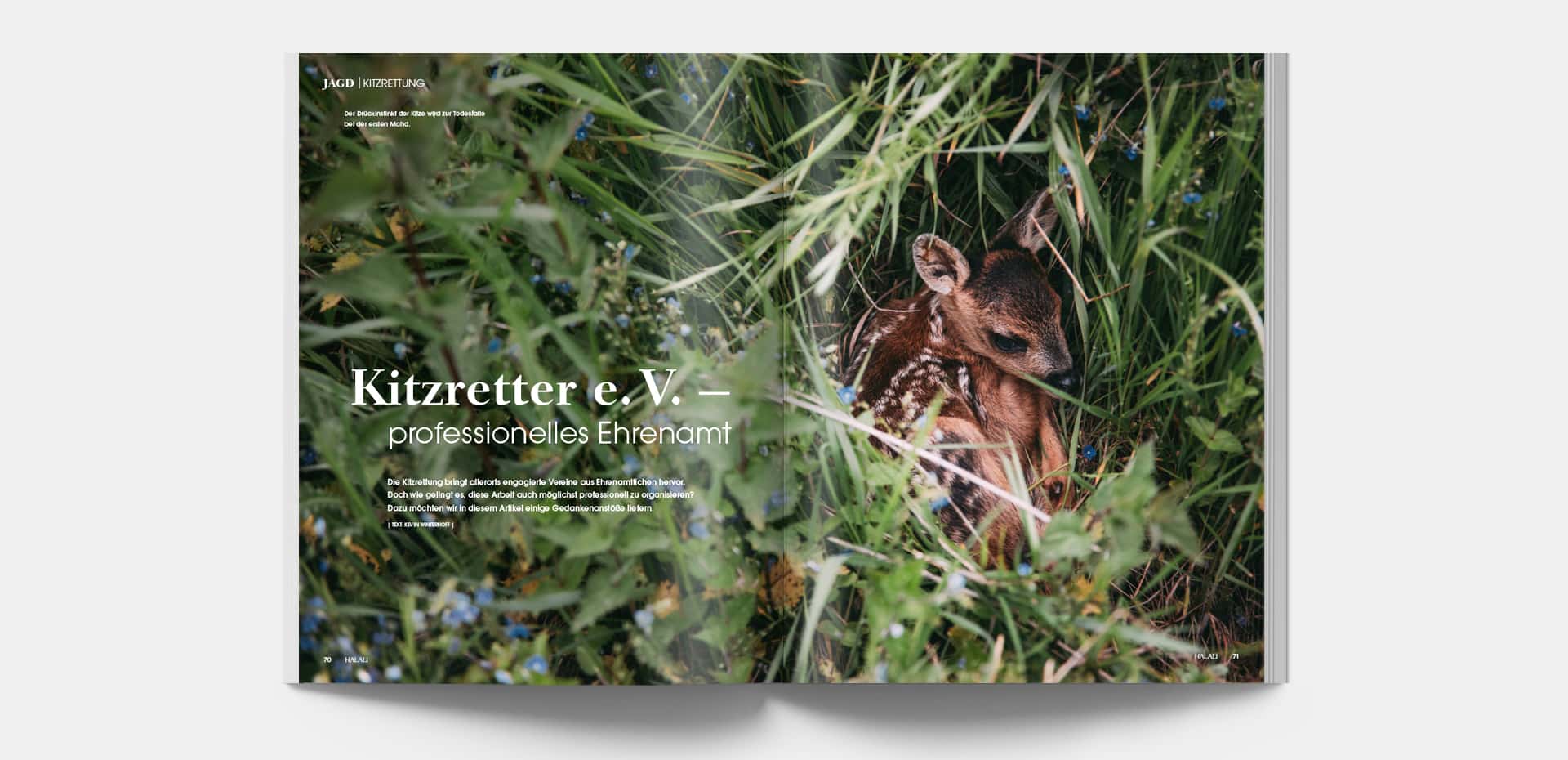

Nach welchen Aspekten wählen Wildtiere ihre Aufenthaltsorte aus? Ein wichtiger Faktor sind Nah-rungsressourcen. So wählen die Tiere im Tages- und Jahresverlauf bestimmte Bereiche in ihrem Le-bensraum, in denen sie die bestverfügbare Nahrung in Qualität und Quantität finden können. Weiter-hin werden bestimmte Orte zur Paarungs- und Aufzuchtzeit selektiert. Der Schutz vor ungünstiger Witterung ist ebenso entscheidend und spielt bei der Lebensraumwahl eine wichtige Rolle. Es gibt jedoch einen Faktor, der alle anderen überlagert: das Bedürfnis, Gefahren zu vermeiden, die von na-türlichen Prädatoren und dem Menschen ausgehen. Dabei wägt das Wild genau ab, ob es beispiels-weise den sicheren Einstand verlässt und zum Äsen auf die Wildwiese zieht.

Aufgrund seiner Erfahrungen und des von den Elterntieren erlernten Wissens speichert es eine Land-karte mit sicheren und unsicheren Bereichen und Zeitfenstern ab und passt diese stetig neu an. Diese Landkarte spiegelt die „Landschaft der Furcht“ wider, ein Konzept, das Laundré und Kollegen (2010) entwickelten („the landscape of fear“). Dabei bewegt sich das Tier unter ständigen Abwägungsprozes-sen durch die Landschaft; einerseits muss es fressen und hochwertige Nahrung aufnehmen, z. B. wäh-rend der Laktation- oder Wachstumsphase, andererseits weiß es um mögliche Risiken, die mit dem Aufsuchen bestimmter Flächen, z. B. Freiflächen, einhergehen. Unter normalen Bedingungen bleibt der Magen leer: lieber mit leerem Pansen in der Deckung als mit vollem Magen in der Wildkammer.

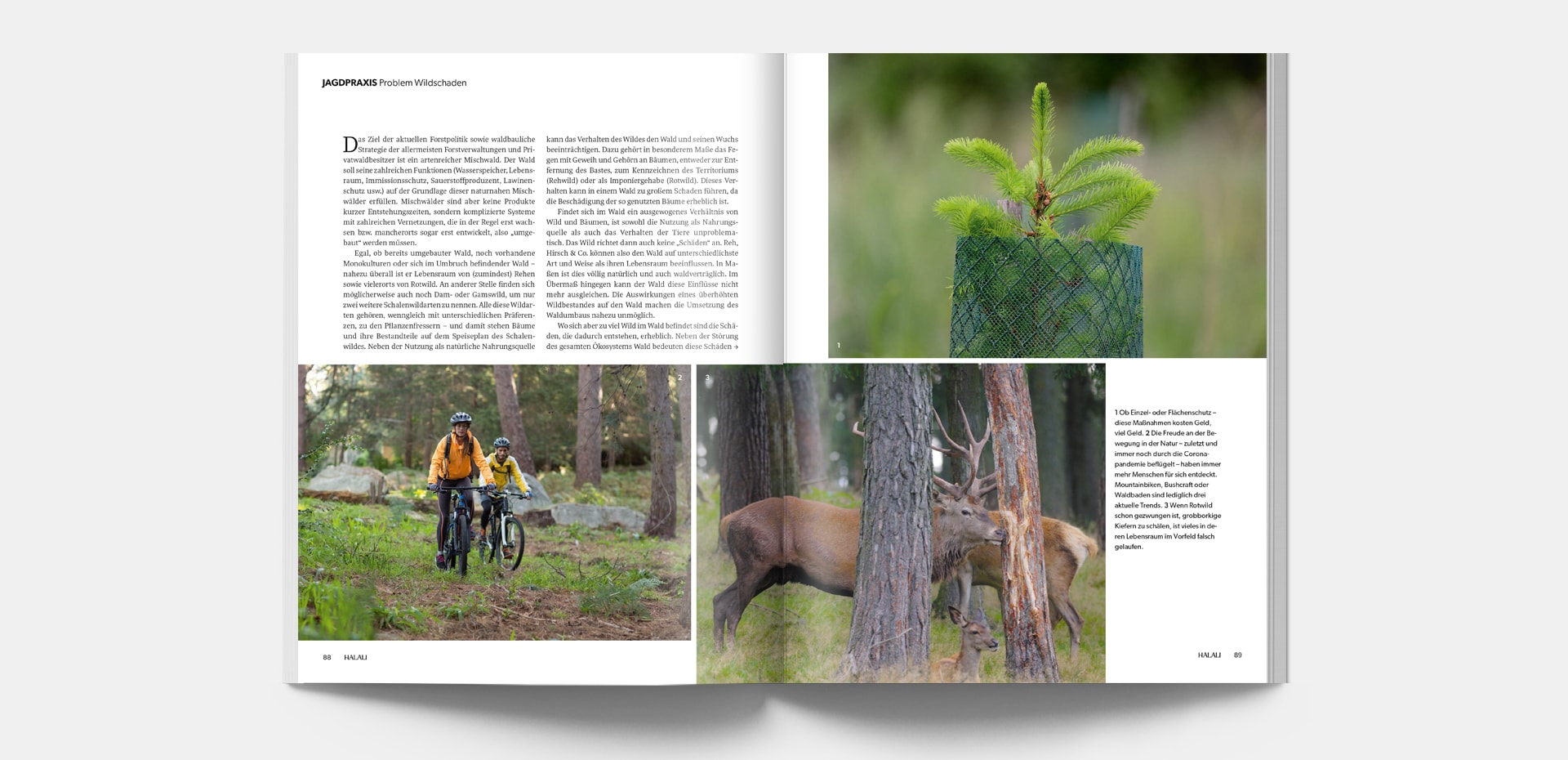

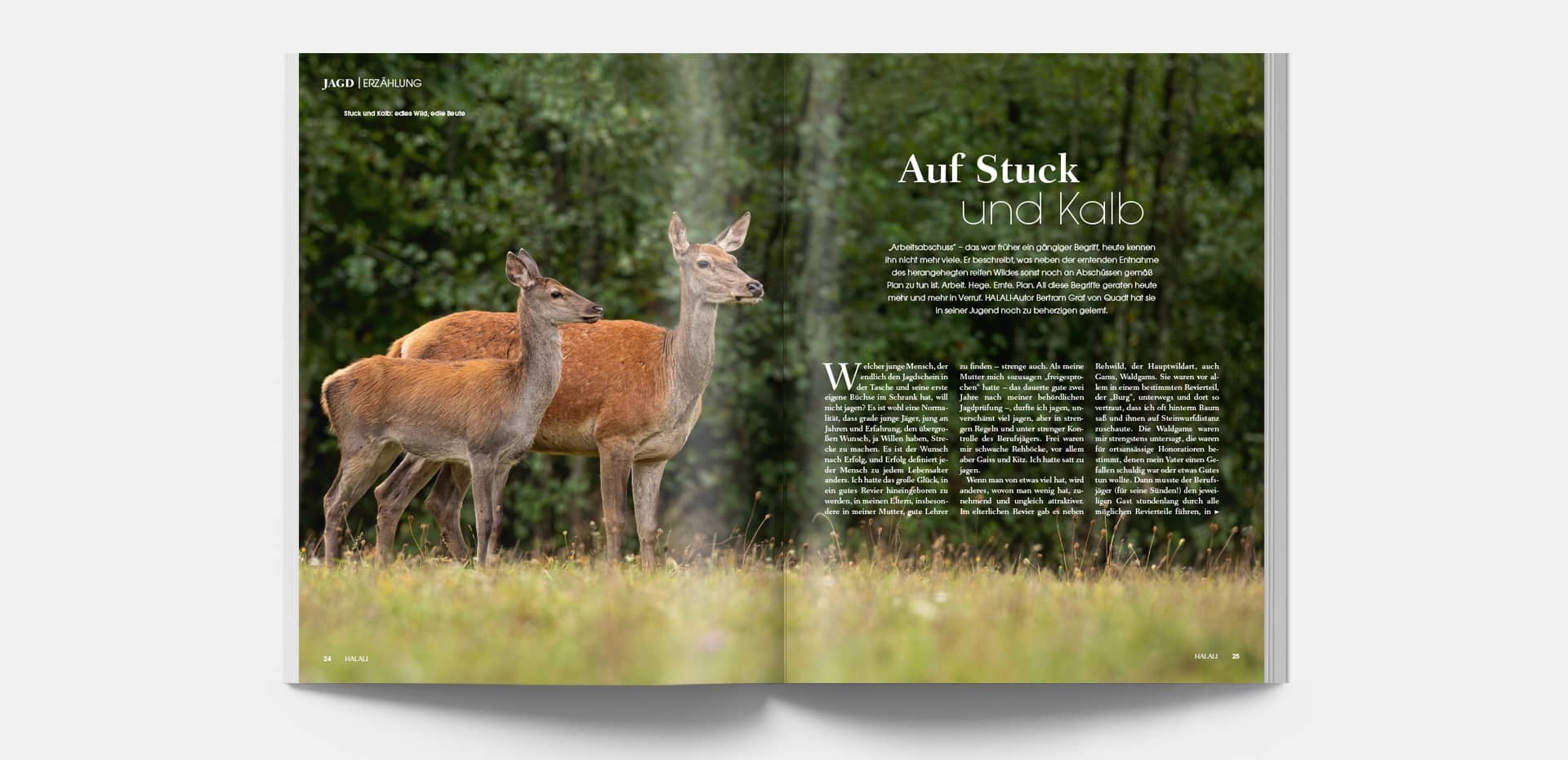

Wir wissen: Wildtiere reagieren mit räumlich-zeitlichen Anpassungen auf Schwankungen hinsichtlich des Jagdrisikos durch den Menschen oder Prädatoren (Laundré et al. 2010, Thurfjell et al. 2017, Pi-cardi et al. 2019). Wir wissen auch: Die Sichtbarkeit des Wildes, wie z. B. des Rotwildes (Cervus elaphus), hat in vielen Regionen kontinuierlich abgenommen; die Abschusserfüllung bleibt unter den Erwartungen bei gleichzeitiger Erhöhung des jagdlichen Aufwandes (Obermair et al. 2014). Es scheint, als würden immer mehr Bereiche des Streifgebietes als zu gefährlich eingeschätzt werden; in der „Landschaft der Furcht“ schwinden die risikoärmeren Gebiete.

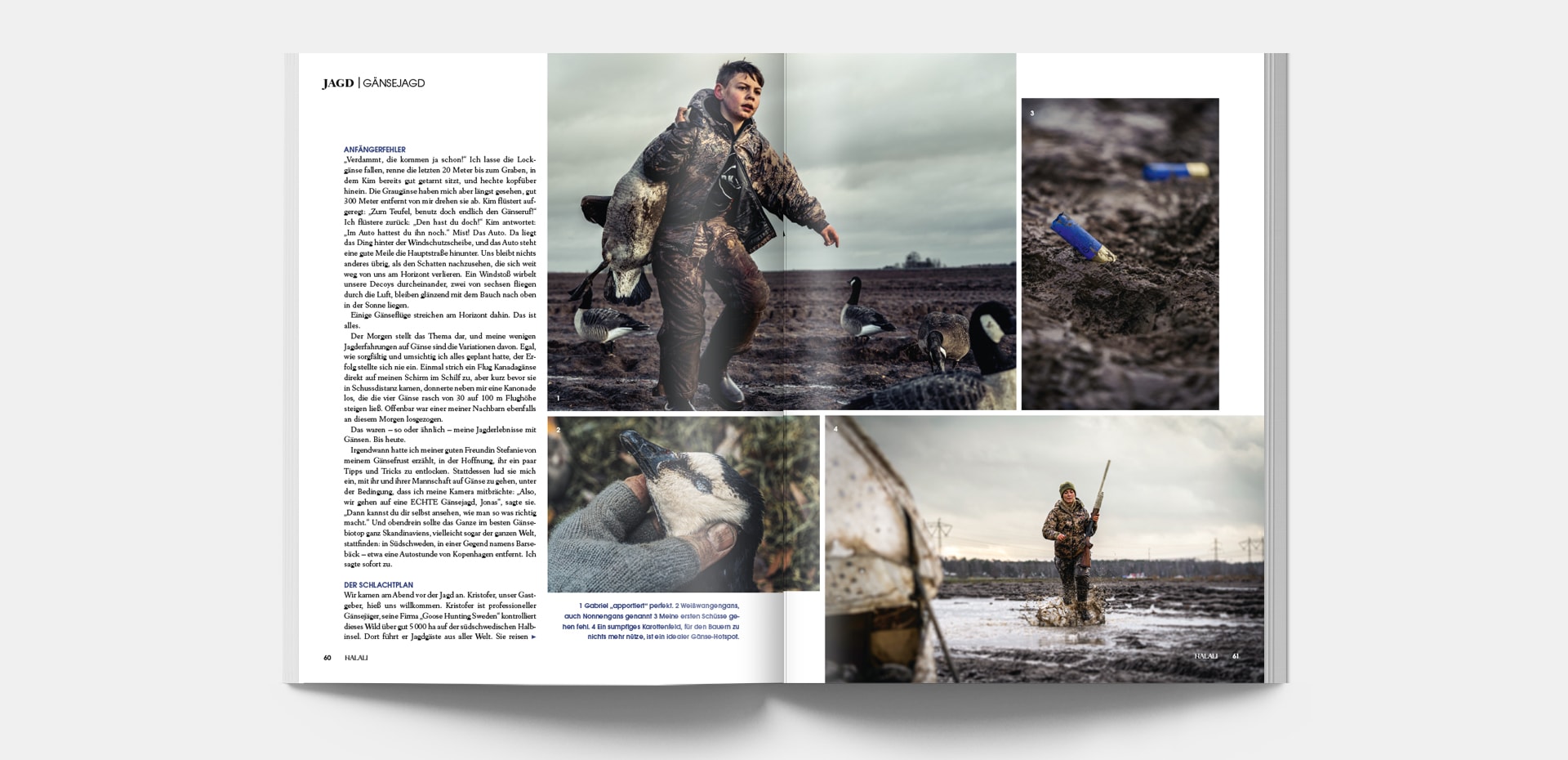

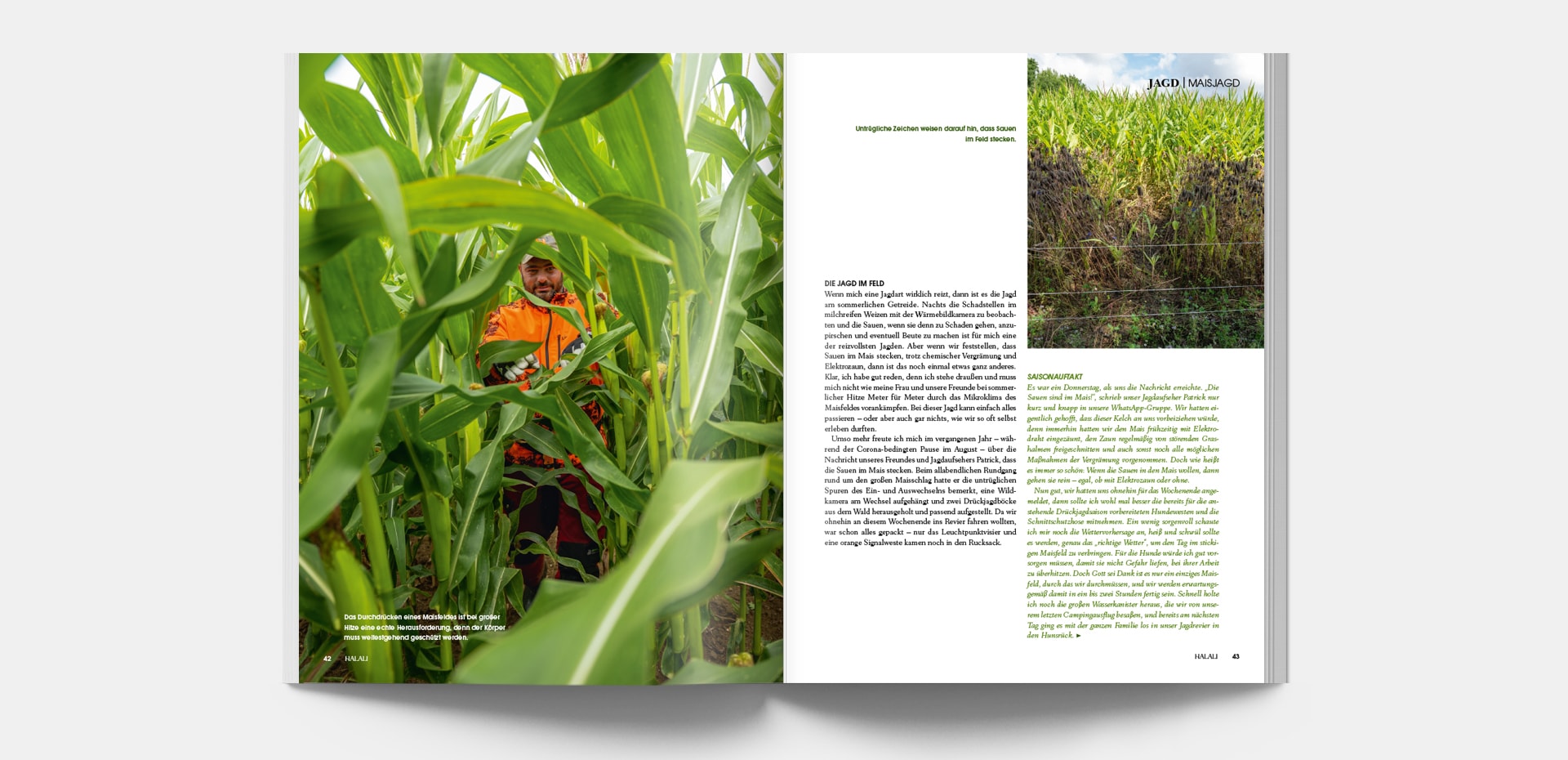

Eine Spirale entsteht; der Jagende erhöht die Anzahl seiner Ansitze oder die der Gemeinschaftsjagden, errichtet weitere Ansitzeinrichtungen und dringt gegebenenfalls in jagdlich noch weniger frequentierte Bereiche vor; das lernfähige Wild zieht sich auf Kosten seiner Bedürfnisse immer weiter zurück, senkt seine Aktivität oder wechselt vermehrt in den „Nachtmodus“ und verschiebt seine Aktionsradien. Ge-nauso schnell reagiert es auf jagdliche Ruhe, so sind Rothirsche auf den wenig beunruhigten Trup-penübungsplätzen tagaktiv und beobachtbar, die Störungen durch Jagdausübung und militärische Praktiken sind für die Tiere nur von kurzer Dauer oder berechenbar (Meißner 2012). Rehe sind be-sonders gut während der Schonzeitmonate auf Freiflächen zu beobachten, das ändert sich fast schlag-artig mit dem Beginn des von vielen lang herbeigesehnten Aufgangs der Bockjagd. Um sich der Beja-gung zu entziehen, gibt es weitere Strategien, so suchen „Stadtsauen“ in Berlin gezielt Orte auf, die zwar wenig ruhig, dafür aber hinsichtlich ihrer jagdlichen Zugriffsmöglichkeiten limitiert sind. So ist beispielsweise das

S-Bahn-Gelände eine „sichere Bank“, denn dort ruht die Jagd aus Sicherheitsgründen (Börner 2019). Und es geht noch weiter: Stadtjäger berichten, dass sich die intelligenten Schwarzkittel in der Stadt während einer Jagdsituation in Bereiche zurückziehen, die dem Schützen keinen Kugelfang bieten; Berichten zufolge suchen sie bewusst Häuser, Autos oder andere Hintergründe aus, die keinen siche-ren Schuss zulassen (Börner 2019).