Das Alpenmurmeltier – ein Leben in großer Höhe

| Text: Dr. Johanna Maria Arnold |

Das charismatische Alpentier ist allseits beliebt, Wanderern nähert es sich manchmal zutraulich, und sein Äußeres gefällt Groß und Klein. Sein Bauplan ist für das Leben in Wind und Kälte sowie für Bauarbeiten unter Tage ausgelegt. Das Murmeltier ist ein Relikt aus der letzten Eiszeit, heute beschränkt auf den alpinen Raum, hat es sich gut an diesen Lebensraum angepasst. Das Erdhörnchen zeigt viel Familiensinn und kann durch gemeinschaftliches Agieren Fressfeinden, Wind und Wetter trotzen.

Marmota marmota heißt das Alpenmurmeltier auf Lateinisch. Im deutschsprachigen Alpenraum nennt man es Munggen, Mankel oder Mankei. Die Namensähnlichkeit mit dem englischen Begriff „monkey“ ist nur eine Vermutung, denn die jungen Murmeltiere werden „Affen“ genannt. Auch das alpenländische Dialektwort „mankeln“, was so viel wie „heimlich ein Einverständnis herbeiführen, sich verständigen“ bedeutet, könnte als Namensgeber in Betracht gezogen werden: Murmeltiere verständigen sich bei Gefahr durch laute Pfiffe, die Alarmrufe. Am wahrscheinlichsten leitet sich Mankei vom althochdeutschen murmunto her. Darin steckt die ältere vulgärlateinische Bezeichnung murem montis – das ist der Akkusativ zu mus montis, was so viel heißt wie „Maus des Berges, Alpenmaus“. Im Oberpinzgau sagt man heute noch Murimankai, was der Ausgangsform noch sehr nahekommt (Zehetner 2014). Auch die erwachsenen Murmeltiere tragen in der Jägersprache ungewöhnliche Namen; das Männchen wird „Bär“ und das Weibchen „Katze“ genannt.

Familienzugehörigkeit

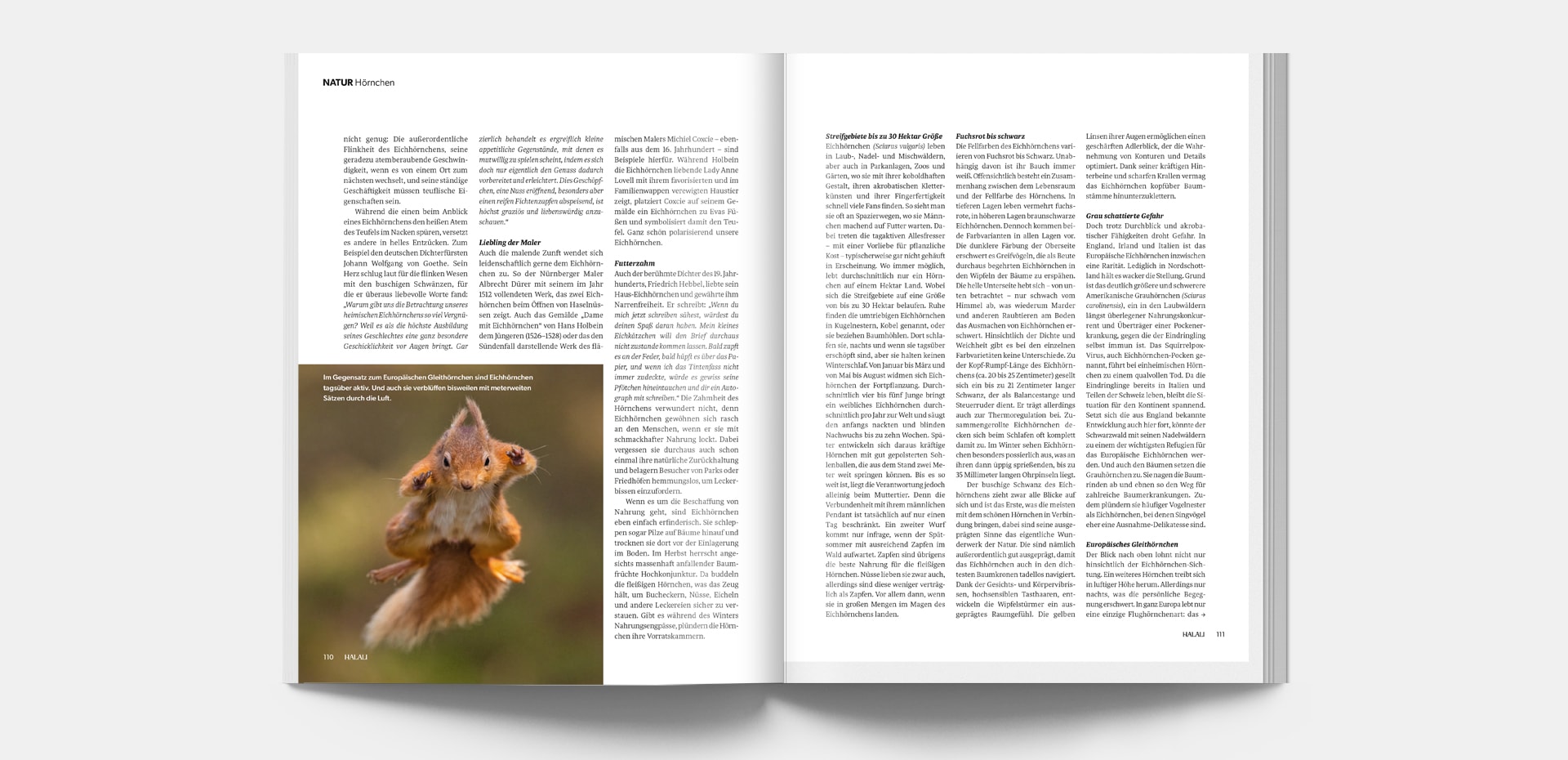

Das Alpenmurmeltier gehört zur Familie der Hörnchen (Sciuridae), der Unterfamilie der Erdhörnchen (Xerinae) und zum Stamm der Echten Erdhörnchen (Marmotini). In der Gattung der Murmeltiere (Marmota) ist das Alpenmurmeltier eines von 14 Arten, die allesamt an das Leben in Steppen und höheren Lagen angepasst sind. In Deutschland ist das Alpenmurmeltier die zweitgrößte Nagetierart nach dem Biber (Castor fiber). Äußerlich unterscheiden sich Murmeltiermännchen und -weibchen kaum voneinander. Die Fellfarbe der Alpenmurmeltiere ist eine Mischung aus gelblich blond über rötlich bis dunkelgrau, meist mit einem schwärzlichen Kopf mit hellerer Schnauze. Ihre Körper sind rundlich und robust und erreichen eine Widerristhöhe von 18 cm, eine Kopf-Rumpf-Länge von 40 bis 50 cm und eine Schwanzlänge von 10 bis 20 cm. Die Ohren sind klein, rundlich und behaart. Das Fell besteht aus Grannenhaaren und gewellten Unterhaaren. Die Körpermasse verändert sich merklich von Saison zu Saison. Vor der Überwinterung im Herbst beträgt das Durchschnittsgewicht der Männchen 4,5 kg und das der Weibchen 4,4 kg. Im Frühjahr hingegen beträgt das Durchschnittsgewicht der Männchen 3 kg und das der Weibchen 2,9 kg. Spezialisiert auf das Graben, hat der Daumen eines Alpenmurmeltiers einen Nagel, während alle anderen Finger Krallen haben (Nowak 1991, Parker 1990).

Geografische Verbreitung

Das bodenbewohnende Murmeltier war hervorragend an das „eiszeitliche“ Klima der pleistozänen Steppe angepasst (Tafani et al. 2013, Bichet et al. 2016). Nach dem Verschwinden dieses Lebensraums zog sich das Murmeltier auf die hoch gelegenen alpinen Rasen der mittel- und westalpinen Berge Europas oberhalb der Waldgrenze zurück (Besson 1971). Alpenmurmeltiere sind demnach gut an ein kaltes Klima angepasst und können an Orten leben, an denen es auch kargere Vegetation gibt. Selbst in kiesigem und gefrorenem Boden können sie graben und ihre Baue anlegen (Nowak 1991).

Das Alpenmurmeltier ist in Europa endemisch (in einem begrenzten Gebiet heimisch). Das Kernverbreitungsgebiet erstreckt sich über die Alpengebiete Frankreichs, Italiens, der Schweiz, Deutschlands, Österreichs und Sloweniens. Isolierte Subpopulationen finden sich in den Pyrenäen, im Zentralmassiv, im Jura, in den Vogesen, im Schwarzwald, im Apennin, in der Hohen Tatra und in den rumänischen Karpaten. Einige dieser isolierten Subpopulationen (in den Pyrenäen, im Zentralmassiv, im Jura, in den Vogesen, im Schwarzwald, im Apennin und in den Ostalpen) sind das Ergebnis von Aussetzungen durch den Menschen. Das Murmeltier kommt als zwei Unterarten vor: M. m. marmota in den Alpen (und die meisten eingeführten Subpopulationen) und M. m. latirostris in der Hohen Tatra. In der Niederen Tatra existiert eine Hybridpopulation, die das Ergebnis der Aussetzung beider Unterarten ist. Ebenso sind die Populationen im Apennin Hybriden beider Unterarten (Preleuthner 1999). Die Art kommt in Höhen von 600 bis 3 200 m vor, wobei sie Gebiete kurz oberhalb der Baumgrenze und bis 200 m darüber präferiert. Auch durch menschliche Hand von Bäumen frei gehaltene Gebiete unterhalb der natürlichen Baumgrenze werden besiedelt.

Populationszustand

Marmota marmota kommt in seinem Kerngebiet in den Alpen häufig vor, obwohl einige Subpopulationen bedroht sein können (z. B. im Jura und in Deutschland). Die Angaben der Bestandsdichten reichen von 24 bis 36 Individuen pro 100 ha (Gran Paradiso, Italien) bis zu 40 bis 80 Individuen pro 100 ha (Tessin, Schweiz). In den rumänischen Karpaten wird die Population auf 1 500 Individuen geschätzt, in einem rumänischen Teilbereich ist sie sehr klein und von Wilderei bedroht (Popescu und Murariu 2001, Botnariuc und Tatole 2005). Die Unterart Marmota marmota latirostris hat ein begrenztes Vorkommensgebiet, denn sie kommt ausschließlich in höheren Lagen in einer kleinen Region der Hohen Tatra vor und gilt als selten und bedroht (Preleuthner 1999, IUCN 2021). Daher wird diese von der Europäischen Union in den Anhängen II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie als prioritäre Art geführt und ist damit eine streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung von den Mitgliedsstaaten besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Die anderen Populationen werden als nicht gefährdet eingestuft, auch sind die Populationen nicht stark fragmentiert (IUCN 2021).